棟瓦がズレたら要注意!取直しが必要なサインと費用相場

「棟瓦がズレているような気がする…。」

一見すると大したことがないように見えても、棟瓦のズレは放置すると重大なトラブルを引き起こすおそれがあります。

雨漏りや瓦の落下、さらには屋根全体の構造劣化にもつながりかねません。

今回は、棟瓦のズレに気づいたときに知っておくべき「取直し」が必要なサインや、工事にかかる費用の相場、修理のタイミング、信頼できる業者の選び方まで解説します。

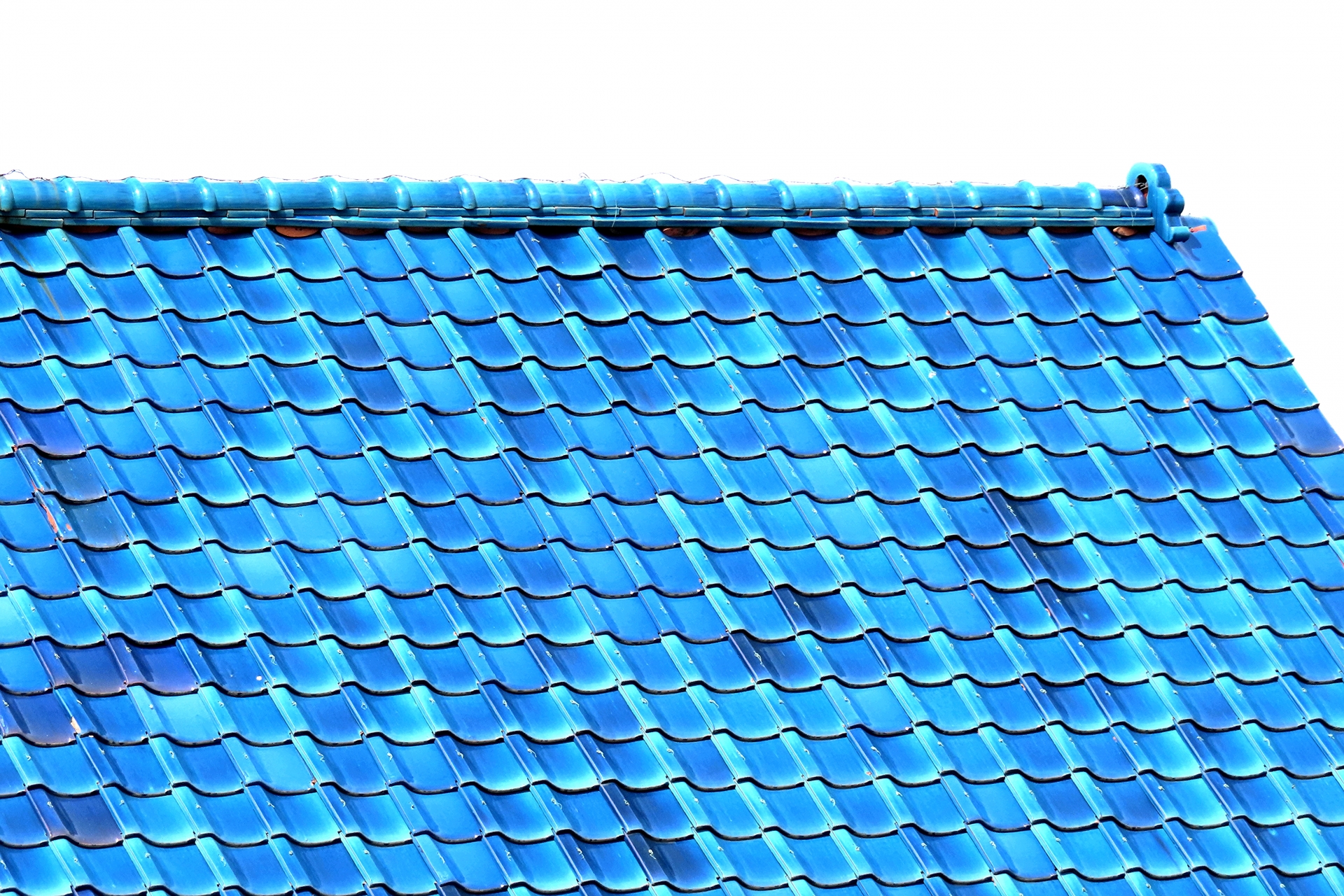

棟瓦とは?屋根の最上部を守る重要な構造

まずは、棟瓦の役割と構造を正しく理解しておきましょう。

棟瓦とは屋根のてっぺんを守る重要な瓦

棟瓦(むねがわら)は、屋根の最上部=「棟(むね)」に設置されている瓦です。

屋根の面が交わる頂点にあり、雨風の侵入を防ぎながら、屋根全体の安定性を支えています。

棟瓦は雨風の影響を受けやすい

この棟瓦は、風や雨、地震などの外的ダメージを受けやすく、ズレ・崩れ・ひび割れなどの劣化が起こりやすい場所です。

棟瓦に異常が見られたときは、屋根全体の劣化サインと考え、早めの対応が重要です。

棟瓦 取直しが必要な主なサインとは?

棟瓦のズレや破損に気づいたとき、「これは放置しても大丈夫?それとも今すぐ修理が必要?」と迷う方も多いはずです。

以下は、取直しを検討すべき代表的なサインです。

● 目視でズレや歪みがわかる

屋根の頂部を見上げたとき、棟瓦がまっすぐでなく波打って見えたり、隙間ができていたりする場合は、内部の構造(漆喰や葺き土)が劣化している可能性があります。

● 瓦の一部が落下・欠損している

棟瓦が風や地震の影響で落下している場合は、緊急性が高く、すぐに取直しが必要です。特に人や物への被害を避けるためにも注意が必要です。

● 屋根裏に雨染みがある

棟瓦のズレを放置すると、隙間から雨水が侵入し、屋根裏に雨染みやカビが発生します。これはすでに雨漏りが進行している証拠です。

● 台風や地震の後

大きな自然災害の後は、見た目に異常がなくても内部でズレや亀裂が起きていることがあります。専門業者による点検をおすすめします。

棟瓦のズレ、歪みを放置するとどうなる?

棟瓦のズレを「少しだから大丈夫」と見過ごしてしまうと、次のようなリスクに発展する可能性があります。

● 雨漏りの進行

棟瓦のズレが拡大すれば、雨水が屋根の内部構造へと浸入し、野地板や天井裏を腐食させます。雨漏りの修理費用は、棟瓦の取直し費用よりもはるかに高額になることも。

● 瓦の落下事故

ズレた棟瓦は固定力が弱まり、風や振動で屋根から落下する恐れがあります。通行人や車に当たれば、重大な事故に繋がります。

● 屋根全体の劣化加速

棟瓦は屋根の安定性にも関与しています。ズレたまま放置すると、屋根全体の構造が不安定になり、屋根葺き替えなどの大規模修繕が必要になるケースも。

棟瓦 取直しの工事内容と施工の流れ

棟瓦の取直し工事では、次のような作業工程が一般的です。

● ① 足場の設置

安全な作業を行うため、まず足場を設置します。これは高所作業に必須の工程です。

● ② 既存の棟瓦の撤去

既存の棟瓦を丁寧に取り外し、内部の土台(葺き土や漆喰)も取り除きます。

● ③ 下地の補修・強化

必要に応じて下地(木材や防水シート)を補修し、新しい芯木(しんぎ)を設置します。

● ④ 漆喰・モルタルで固める

漆喰またはモルタルを使って芯木の周囲を固めます。最近では「南蛮漆喰」など耐久性の高い材料も使われています。

● ⑤ 棟瓦を再び積み直す

ズレや隙間ができないよう、水平に棟瓦を積み直し、釘やビスでしっかりと固定します。

棟瓦取直し工事の費用相場と内訳

棟瓦の取直し費用は、屋根の大きさや劣化状況、工法、使用する材料によって大きく変動しますが、以下が目安です。

| 工事項目 | 費用の目安 |

| 足場設置 | 10〜20万円 |

| 棟瓦の撤去・積み直し | 5,000〜10,000円/m |

| 芯木の交換 | 3,000〜5,000円/m |

| 漆喰詰め直し | 2,000〜4,000円/m |

| 総額(10m程度) | 約15〜40万円前後 |

※屋根全体の長さや立地条件によって上下します。

※足場費用は別途かかるケースが多いですが、外壁塗装などと同時に依頼すると割安になることも。

棟瓦取直しのタイミングはいつがベスト?

棟瓦の取直しは、目に見える異常が出てからでは手遅れになることもあります。

ズレや崩れは少しずつ進行し、気づいたときにはすでに雨漏りや構造劣化が起きているケースも少なくありません。

では、どのタイミングで取直しを行うのが最適なのでしょうか。以下の4つの視点から深掘りして解説します。

① 築15〜20年がひとつの目安

日本の一般的な瓦屋根は耐久性が高いと言われていますが、棟部分は他の屋根材よりも早く劣化が進む傾向があります。

特に伝統的な「土葺き工法」や、漆喰仕上げの屋根は、築15〜20年を過ぎると内部の葺き土や芯木が傷み始め、ズレや歪みが発生しやすくなります。

見た目が問題なくても、内部構造の劣化が進行している可能性があるため、築15年~20年を迎えたら、一度専門業者による点検を受けることをおすすめします。

② 台風や地震などの自然災害後

近年は毎年のように台風やゲリラ豪雨、地震といった自然災害が発生しています。これらの強い揺れや風圧は、棟瓦の固定力を大きく低下させる原因となります。

例えば、台風が直撃した後や震度4以上の地震を経験した後は、瓦がズレていなくても棟内部の芯木や漆喰にヒビや割れが生じていることがあります。

見た目に異常がない場合でも、念のため点検を依頼しましょう。

③ 雨漏りや天井のシミを発見したとき

屋内に雨染みが現れた場合、原因の多くは棟部分の不具合であることが少なくありません。

棟瓦がズレて雨水の通り道ができると、防水層を超えて天井裏に侵入してしまいます。

この段階になると、棟瓦の取直しだけでなく野地板や断熱材の補修も必要になり、費用や工期が大幅に増加します。

室内に異常を感じたら、すぐに屋根の点検を依頼すべきタイミングです。

④ 既存の漆喰がボロボロに崩れてきたとき

棟瓦の固定に使われている漆喰(しっくい)は、長年の風雨や紫外線で風化します。棟の下から白い粉状のものが落ちてきていたり、塗り部分が剥がれていたりする場合、それは棟瓦が不安定になっているサインです。

放っておくと瓦の落下や雨水の侵入に直結するため、早急に補修または取直しが必要です。

⑤ 外壁塗装や屋根塗装のタイミングと合わせるのも賢い選択

棟瓦の取直しには足場の設置が必要となります。

そのため、外壁塗装や屋根塗装を検討している場合は、これらの工事と同時に行うことで「足場代」のコストを節約することが可能です。

外装リフォームの一環として、屋根のメンテナンスを一緒に計画するのは非常に効率的なタイミングです。

⑥ 定期点検で異常を指摘されたとき

屋根は普段の生活で目にしにくいため、5年に1度程度の定期点検が推奨されています。

信頼できる屋根業者に点検を依頼し、「棟瓦にズレ・歪みあり」「漆喰の劣化が進行中」などの指摘があった場合は、早めの取直しを検討しましょう。

不具合が小さいうちに対処すれば、最小限の費用で済み、建物の寿命も延ばせます。

棟瓦取直し業者の選び方と注意点

施工の品質が屋根の寿命を大きく左右するため、業者選びは非常に重要です。

● 地元密着の屋根専門業者を選ぶ

地元の実績があり、すぐに対応してくれる業者は安心感があります。訪問販売業者や格安業者には注意。

● 現地調査と写真付き見積もりをしてくれる

屋根の状態を実際に見た上で、写真を交えた説明や詳細な見積もりを出す業者は信頼できます。

● 火災保険の申請にも対応してくれる

台風・地震などの自然災害で破損した棟瓦であれば、火災保険を活用して費用を軽減できる場合があります。

棟瓦の取直しに関するよくある質問

Q1. 棟瓦のズレって少しなら放っておいても大丈夫ですか?

A. 少しのズレでも、放置はおすすめできません。

最初はわずかなズレでも、雨風や振動の影響で少しずつ広がっていきます。隙間ができると、雨水の侵入や強風による瓦の落下リスクが高まり、最終的には雨漏りや構造材の腐食につながる恐れがあります。早めの点検・対応が建物を守る第一歩です。

Q2. 取直しと棟の葺き替えはどう違うのですか?

A. 「取直し」は今ある瓦を活かして再施工する方法、「葺き替え」は棟全体を新しく作り直す方法です。

取直しは瓦を一度取り外して、下地や漆喰を修復したうえで同じ瓦を戻す工法です。葺き替えは、劣化が著しい場合や、瓦自体に損傷が多い場合に行います。

費用や工期が異なるため、状態に応じて業者と相談のうえ判断すると良いでしょう。

Q3. 雨漏りしていないのに取直しが必要と言われました。本当に必要?

A. 雨漏りは「結果」であり、すでに内部がダメージを受けている可能性があります。

雨漏りが起きていないからといって安心するのは危険です。

取直しの必要性を指摘された場合、棟瓦内部にズレやヒビが発生している可能性が高く、今は症状が出ていなくても、次の台風や豪雨で一気に被害が進行することもあります。

写真などで根拠を提示してもらい、納得のいく説明を受けましょう。

Q4. 棟瓦の取直しは何日くらいかかりますか?

A. 棟の長さや劣化状況によりますが、一般的には1〜3日程度で完了します。

10〜15メートル程度の棟であれば、通常は2日以内で終わることが多いです。ただし、足場の設置や他の補修工事と併せて行う場合は、それ以上かかることもあります。事前に施工スケジュールを確認しておくと安心です。

Q5. 取直し費用はどれくらいですか?見積もりだけでもお願いできますか?

A. 棟の長さや劣化具合により異なりますが、一般的には15〜40万円ほどが目安です。

見積もりだけのご依頼も歓迎している業者が多いので、気軽に問い合わせてみましょう。優良業者は現地調査のうえで、写真付きで詳しい説明と見積書を出してくれるはずです。複数業者に相見積もりをとるのもおすすめです。

Q6. 火災保険で棟瓦の取直しは対応できますか?

A. 自然災害(台風・地震など)による被害であれば、火災保険の適用対象になることがあります。

例えば台風の強風で瓦が飛んだ、地震で棟瓦が崩れたといったケースは、保険で修理費用がカバーされる可能性があります。申請には「被害写真」や「見積書」「修理報告書」などが必要なため、経験豊富な業者に相談するのが安心です。

Q7. 棟瓦の取直しと一緒に行った方がいい工事はありますか?

A. 漆喰の補修や屋根の全体点検、防水処理などを一緒に行うと効率的です。

特に外壁塗装や屋根塗装を検討している場合、足場を一度に済ませられるためコスト削減につながります。屋根の他の部分も劣化していることがあるため、まとめて補修しておくと将来的な安心につながります。

Q8. DIYで取直しはできますか?業者に頼むべきですか?

A. 高所作業で危険を伴うため、DIYはおすすめしません。

棟瓦の取直しは、足場の設置、高所での正確な施工、漆喰や芯木の扱いなど専門知識が必要な作業です。無理に行おうとすると落下事故の危険や、再度の工事が必要になる恐れもあります。安全面と確実性から、専門業者への依頼が確実です。

Q9. 工事中は在宅していないといけませんか?

A. 基本的には在宅の必要はありませんが、事前の立ち会いと最終確認は推奨されます。

工事自体は屋外で行われるため、外出していても問題ありません。ただし、施工前の説明や工事後の確認などはできるだけご本人が対応される方が、トラブル防止にもつながります。ご都合に合わせて柔軟に対応してくれる業者を選ぶと安心です。

Q10. 信頼できる業者はどうやって見分ければいいですか?

A. 現地調査を丁寧に行い、写真付きで説明してくれる業者は信頼できます。

・点検時に屋根の状態を写真で提示してくれる

・わかりやすく明細のある見積書を出してくれる

・急かさず、質問にも丁寧に答えてくれる

・会社の所在地や連絡先が明確である

このような特徴がある業者は、安心して任せられる可能性が高いです。口コミや施工事例も確認するとさらに良い判断材料になります。

まとめ:棟瓦のズレに気づいたら早めの取直しを!

棟瓦のズレは、見た目以上に深刻なトラブルの前兆です。

「まだ大丈夫」と油断して放置すると、雨漏りや瓦の落下、屋根全体の崩壊リスクにもつながります。

定期的な屋根点検と、異常を発見した際の早めの取直し対応が、住まいの安全を守る鍵となります。

特に築年数が20年を超えている住宅や、過去に屋根のメンテナンスを行っていない場合は、早めの点検と修理の検討をおすすめします。

ご相談・無料点検はこちら

屋根の不具合は、早めに気づいて対処することが何より大切です。

「見てもらうだけでもいい?」 「とりあえず相談だけ…」 という方も大歓迎!

匿名相談やLINEからの気軽なご連絡も受け付けています✨

電話番号: 0120-254-425

メールアドレス: info@maxreform.co.jp

お問い合わせフォーム: こちらをクリック

公式LINE: LINEでお問い合わせ

予約カレンダー: こちらをクリック

信頼のサービスで、皆様の高槻での暮らしをしっかりとサポートいたします✨